Core Tempとは?

Core Tempとは非常にコンパクトなCPUモニタリングツールです。

CPUに関するあらゆることをリアルタイムモニタリングすることができる上に、モニタリングにおいて不要な要素は全て排除されているため、非常に見やすい作りになっています。

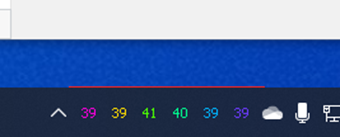

最小化してタスクトレイに常駐させることができるため、パソコンが重たくなってきたときにタスクトレイに格納されているCore Tempをクリックすれば、すぐにCPUのパフォーマンスをチェックできます。

これにより、パソコンが重くなった原因が温度が上がりすぎているのか単純に処理性能が不足している(常に使用率100%)のかといった原因特定にも利用できるため、パソコンを使い慣れている方にとっては重宝するでしょう。

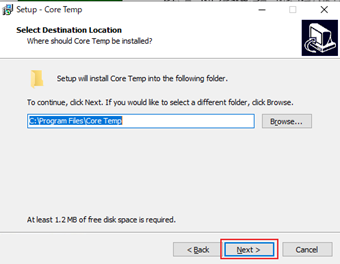

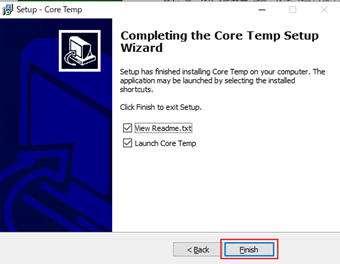

Core Tempのインストールの手順

Core Tempは公式サイトからダウンロードしましょう。他のサイトからもダウンロードすることはできますが、最新版ではない可能性があります。古いバージョンは起動しない不具合があるため、必ず最新版をダウンロードしましょう。

![Core Temp公式ページの[Download]リンクをクリック](http://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/static.aprico-media.com/production/imgs/images/000/057/183/original.png?1594583215)

ページ内には広告があるので間違えてクリックしないようにしましょう。ダウンロードが完了したら起動します。

![[OK]をクリック](http://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/static.aprico-media.com/production/imgs/images/000/057/184/original.png?1594583217)

![セットアップウィザードの[Next]をクリック](http://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/static.aprico-media.com/production/imgs/images/000/057/185/original.png?1594583218)

![利用規約の[I accept the agreement]を選択して[Next]をクリック](http://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/static.aprico-media.com/production/imgs/images/000/057/186/original.png?1594583220)

![[Install additional language packs]にチェックを入れる](http://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/static.aprico-media.com/production/imgs/images/000/057/188/original.png?1594583223)

デスクトップにショートカットアイコンを作成したくない方は[Create a desktop shortcut]のチェックも外しておきましょう。

![確認画面で[Install]をクリックしてインストール](http://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/static.aprico-media.com/production/imgs/images/000/057/189/original.png?1594583225)

![[Next]をクリック](http://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/static.aprico-media.com/production/imgs/images/000/057/190/original.png?1594583227)

後で日本語化パッケージをインストールすることもできますが、一度Core Tempをアンインストールして再インストールするほうが簡単ですので、日本語化されていなかった場合はチェック項目に気をつけて再インストールしてください。

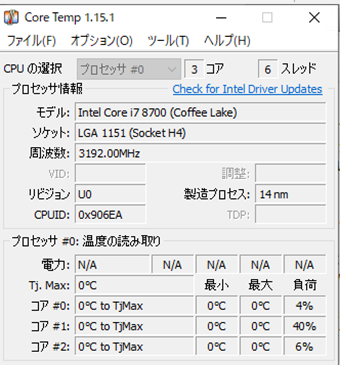

Core Tempの使い方

続いてはCore Tempの使い方を見ていきましょう。

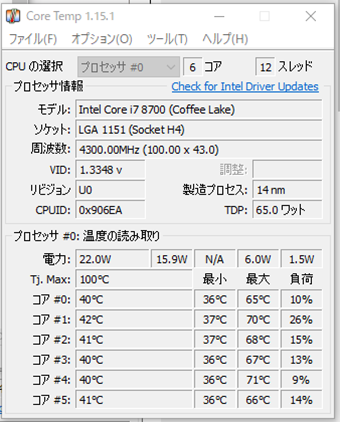

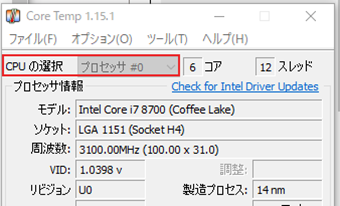

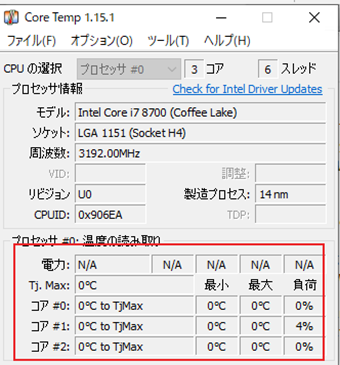

CPUの状態をモニタリングする

- パソコンで搭載しているCPUのモデル

- ソケットの種類

- 周波数

- 消費電力

- コアごとの温度・負荷

Xeon CPU搭載PCやBTOパソコンなどCPUを2つ以上搭載しているパソコンを使っている場合は切り替えて確認してください。

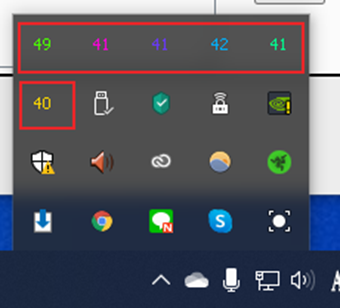

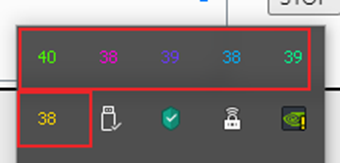

タスクトレイに格納する

![上部メニューの[ファイル]->[表示/非表示]をクリック](http://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/static.aprico-media.com/production/imgs/images/000/057/196/original.png?1594583240)

ウィンドウのバツボタンだとタスクトレイに格納されず、終了してしまうので注意してください。

この数値は搭載CPUのコアごとの温度で、Core Tempのウィンドウを開いてモニタリングしなくても確認できるようになっています。

負荷をかけすぎてCPUが高温状態になっていることにすぐに気付けるので、タスクバーに空きがある方はタスクトレイから出しておくと良いでしょう。ダブルクリックするとCore Tempウィンドウを開けるので、こちらについても覚えておきましょう。

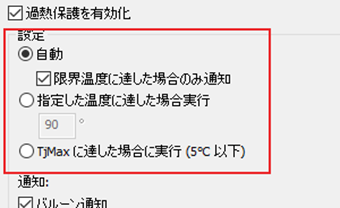

加熱保護機能

Core TempはCPUのモニタリングだけでなく、CPUの高負荷状態が続いてオーバーヒートを起こさないようにできる過熱保護機能が用意されています。加熱保護機能を使うことで、CPUの温度が危険値に達したときに通知したり、特定のソフトウェア・プログラムを実行することができます。

![メニューの[オプション]->[過熱保護]をクリック](http://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/static.aprico-media.com/production/imgs/images/000/057/199/original.png?1594583247)

![[過熱保護を有効化]にチェックを入れる](http://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/static.aprico-media.com/production/imgs/images/000/057/200/original.png?1594583249)

CPUの温度は結構簡単に上がるため、全然大丈夫だと思ったらCPUの温度が常時70~80度以上ということがあります。特にデスクトップパソコンと比べて通気性が悪いノートパソコンだと80度を超えやすく、理解した上で設定しないと過熱保護機能による通知が大量に来てしまうので注意しましょう。

その他の項目は必要に応じて設定してください。

画面の更新頻度を調節する

デフォルトでは1秒ごとに温度や負荷などの数値が更新されますが、この更新頻度をミリ秒単位でカスタマイズすることができます。

![上部メニューの[オプション]->[設定]をクリック](http://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/static.aprico-media.com/production/imgs/images/000/057/202/original.png?1594583253)

![「全般」タブの[温度の調査間隔]を変更する](http://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/static.aprico-media.com/production/imgs/images/000/057/203/original.png?1594583255)

保存して画面を閉じると温度や負荷などの更新頻度が早くなったはずです。逆に遅くすることも出来るので、タスクバーに常駐させていてチカチカして気になるという場合は更新頻度を下げるといいでしょう。

更新頻度を上げる際は上げすぎに注意してください。更新頻度上げすぎるとモニタリング処理の負荷が大きくなってしまい、余計にCPUの温度を上げてしまう可能性があります。早くても250ミリ秒程度に留めておきましょう。

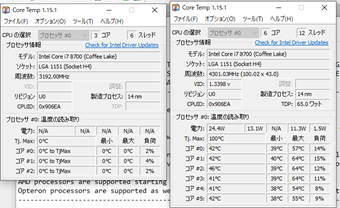

仮想マシンから実行した際は注意

VirtualBoxyaHyper-Vなどの仮想化ソフトウェアを使って作成したWindows10仮想マシンでCore Tempを動かす際は注意してください。

表示されるコア数やスレッド数なども仮想マシンの設定に依存する関係で正しいデータを取れないので注意してください。仮想マシンを使用している方で特別な理由がない限りはホストOSでCore Tempを実行するようにしましょう。